Новое исследование показывает, что люди с этим редким зрительным расстройством чаще видят иллюзорные лица.

Когда вы смотрите на облака, кору дерева или переднюю часть автомобиля, видите ли вы иногда лицо, смотрящее на вас? Это «парейдолия лица», и это вполне нормальная иллюзия, когда наш мозг видит лицо в узорах, которые на самом деле не являются лицами.

Для большинства из нас эти иллюзии безвредны. Но новое исследование, опубликованное в журнале Perception, показывает, что люди с синдромом визуального снега – редким неврологическим заболеванием, вызывающим постоянные «визуальные препятствия» – испытывают это явление сильнее и чаще.

Это открытие дает уникальное представление о том, как чрезмерно активный мозг может усиливать иллюзорные ложные узоры, которые он видит в мире. Она также показывает, что восприятие не является идеальным зеркалом реальности.

Что такое синдром визуального снега?

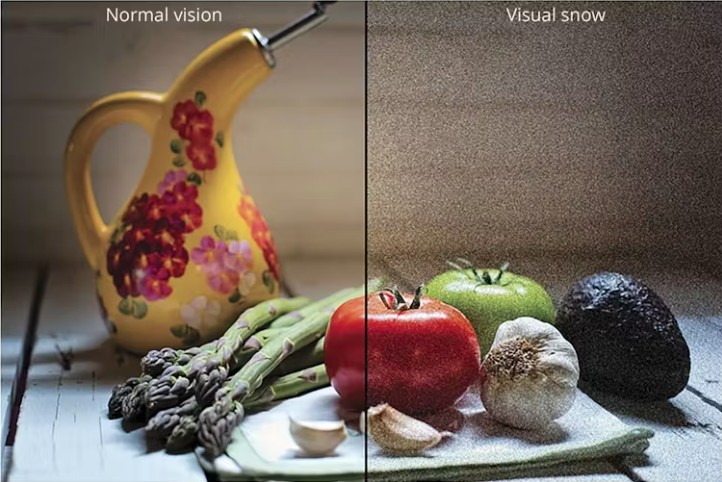

Синдром визуального снега характеризуется постоянным восприятием мерцающих точек, похожих на телевизионные помехи во всем поле зрения. Люди с этим заболеванием часто сообщают, что точки никогда не исчезают, даже в темноте.

Причина этого синдрома остается непонятной, но последние данные указывают на гипервозбудимость зрительной коры головного мозга – участка, интерпретирующего то, что мы видим. По сути, нейроны, ответственные за обработку зрительной информации, могут слишком быстро возбуждаться, мешая восприятию.

Многие люди с синдромом «зрительного снега» также страдают мигренью, светочувствительностью, послеобразами или зрительными следами, остающимися после движения. Эти симптомы могут сделать обыденное зрительное восприятие запутанным и изнурительным. Однако, несмотря на растущую осведомленность, это состояние остается недооцененным и недостаточно изученным.

Тестирование влияния «визуального снега» на восприятие

Чтобы проверить изменяет ли эта гиперактивная зрительная система интерпретацию людьми неоднозначной визуальной информации, наша исследовательская группа пригласила более 250 добровольцев принять участие в онлайн-эксперименте.

Сначала участники заполнили краткий опросник, чтобы определить, испытывают ли они симптомы визуального снега. Затем им показали 320 изображений обыденных предметов, от стволов деревьев до чашек кофе, и попросили оценить по шкале от 0 до 100, насколько легко они видят лицо на каждом изображении.

В общей сложности 132 человека отвечали критериям синдрома визуального снега, а 104 человека составили контрольную группу, подобранную по возрасту. Мы также отслеживали, чувствовали ли участники мигрень, что позволило нам сравнить четыре подгруппы.

Мозг, который видит слишком много

Результаты были поразительными. Люди с визуальным снегом постоянно давали более высокие «оценки лица» каждому изображению, чем те, кто не страдал этим заболеванием. Это свидетельствует о том, что они чаще видели лицо в случайных текстурах и объектах.

Страдавшие и от визуального снега, и от мигрени, получили самые высокие баллы.

Эта закономерность была очень последовательной. В целом группы согласились, какие изображения больше похожи на лицо, но группа с визуальным снегом сообщала, что видит иллюзорные лица более ярко.

Иными словами, те же объекты вызвали более сильную иллюзию.

Результаты согласуются с предыдущими теориями о том, что мозг с визуальным снегом гиперчувствительный. Обычно наша зрительная система генерирует быстрые, низкоуровневые предположения о том, что мы видим, а затем медленнее проверяет эти предположения.

Когда этот цикл обратной связи нарушается чрезмерной нейронной активностью, ранняя «ложная тревога», такая как ложное восприятие объекта за лицо, может усиливаться, а не исправляться.

Почему мигрень усиливает это явление

Мигрень и визуальный снег часто связывают между собой, и оба явления сопровождаются аномально высоким уровнем активности коры головного мозга. Во время мигрени зрительные нейроны могут стать гиперчувствительными к мерцанию, свету и контрасту.

Наши данные свидетельствуют о том, что когда мигрень и визуальный снег возникают одновременно, чувствительность мозга к иллюзорным лицам еще больше возрастает. Это может свидетельствовать об общем нейронном пути, лежащем в основе обоих состояний.

Будущие исследования могут использовать эту связь для разработки новых диагностических инструментов. Тесты на парейдолию лица являются быстрыми, доступными и могут быть адаптированы для детей или невербальных пациентов, которые не могут легко описать то, что видят.

Новый способ понимания восприятия

Парейдолия лица не является расстройством – это побочный эффект системы восприятия, которая придает приоритет социальной информации. Эволюция склонила нашу зрительную систему сначала замечать лицо, а потом задавать вопросы.

Для людей с визуальным снегом эта система может быть слишком чувствительна. Их мозг может «соединять точки» в визуальном шуме, интерпретируя неоднозначную информацию как значимые узоры.

Это открытие подтверждает мнение, что визуальный снег – это не просто проблема со зрением, а более широкое нарушение в том, как мозг интерпретирует визуальную информацию.

Понимая, почему некоторые люди видят слишком многое, мы можем узнать больше о том, как мы все вообще видим.

Почему это важно

Синдром визуального снега часто игнорируют или неправильно диагностируют, что вызывает разочарование у пациентов. Связывая это состояние с измеряемой иллюзией, такой как парейдолия лица, клиницисты получают ощутимый знак изменения активности мозга, лежащего в основе симптомов.

Это также помогает понять опыт пациентов. Люди с визуальным снегом не фантазируют о своих восприятиях – их мозг действительно по-другому обрабатывает информацию об окружающем мире.

Помимо диагностики это исследование способствует решению более глобального вопроса в нейробиологии: как мозг достигает баланса между чувствительностью и точностью? Слишком мала активность – и мы пропускаем сигнал. Слишком велика – и мы начинаем видеть лицо в снегу.

Джессика Тауберт, доцент, Школа психологии, Университет Квинсленда

Эта статья опубликована из The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите оригинальную статью.